Мигулинское

сельское поселение Верхнедонского районаул. Красноармейская 56, ст. Мигулинская

Телефон : 8 (86364) 33-2-48

Электронный адрес : sp06063@donpac.ru

Я рада приветствовать Вас на официальном сайте нашего поселения.

Открытие интернет ресурса нашей администрации - это еще один шаг на встречу к людям, шаг в ногу со временем к новым технологиям, к развитию коммуникаций.

Основной целью сайта служит необходимость обеспечения гласности и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими решениях, что является необходимым условием и залогом успешного социально-экономического развития территории.

Мы движемся дальше. Развивая экономику нашего поселения, повышая его инвестиционную привлекательность, делаем жизнь граждан более комфортной и удобной. Работа нашей Администрации не сводится только к решению сиюминутных проблем, какими бы насущными они не были. И на уровне области, и на уровне нашего поселения разрабатываются планы стратегического развития на дальнюю перспективу.

Мы готовы рассмотреть любые предложения по взаимовыгодному сотрудничеству, привлечению капитала, внедрению передовых технологий. Мы всегда открыты для бизнеса и диалога.

Надеюсь, что посещение нашего сайта станет полезным для Вас.

СПИСОК адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Ростовской области в 2022 году - Скачать

19.06.2020

ИНФОРМАЦИЯ об организации голосования в рамках губернаторского проекта «Народный бюджет»*

Указ Губернатора Ростовской области № 63 от 18.06.2020.г. - О проведении голосования жителей Ростовской области в рамках губернаторского проекта «Народный совет»

Речевой модуль волонтера

ИНФОРМАЦИЯ о проведении голосования жителей Ростовской области в рамках губернаторского проекта «Народный совет»

03.06.2020

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для территориальных органов МЧС России по оказанию помощи органам местного самоуправления субъектов Российской Федерациипо особенностям проведения профилактической акции «Чистый лес – территория без огня» в условиях распространения коронавирусной инфекции

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для территориальных органов МЧС России по оказанию помощи

органам местного самоуправления субъектов Российской Федераципо особенностям проведения профилактической акции «Вода — безопасная территория» в условиях распространения коронавирусной инфекции

Методические рекомендации Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России

01.06.2020

Новый законопроект позволит отследить реестровые ошибки

Уважаемые жители района!

Информируем Вас о том, что оплата коммунальных услуг возможна через личный кабинет плательщика на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, на сайте ГИС ЖКХ и через личный кабинет банка.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СРОК РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ

План Правительства РФ по преодолению экономических последствий эпидемии коронавируса

07.05.2020

Рекомендации по поведению в период карантина

16.12.2019

11.10.2019

Эксперты Кадастровой палаты по Ростовской области

ответят на вопросы граждан

Федеральная кадастровая палата проводит Всероссийскую неделю консультаций по вопросам, связанным с куплей-продажей жилья, с 7 по 11 октября. Эксперты ответят на вопросы граждан о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой. «Горячая линия» будет проведена и в Кадастровой палате по Ростовской области.

Осенью рынок недвижимости традиционно оживает после летнего застоя. Однако процедура выбора и покупки жилья может нести риск. Как не стать жертвой мошенников, правильно выбрав квартиру? Как проверить понравившийся объект на обременения? На эти и другие вопросы ответят специалисты Кадастровой палаты по Ростовской области в ходе «горячей линии».

Глава Федеральной Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов отметил, что проведение Всероссийской недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя при проведении сделок.

Так, летом 2019 года вступили в силу сразу несколько законов, вносящих изменения в привычные схемы проведения сделок с недвижимостью. С 31 июля больше не требуется нотариальное удостоверение купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками недвижимости. А в августе заработал закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью.

Проведение консультаций при совершении сделок с недвижимостью позволяет снизить количество решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, ликвидировать риск неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок. Проведение тематических «горячих линий» Кадастровой палатой уже становится регулярным, таким образом, граждане всей страны могут получать разъяснения специалистов по наиболее актуальным вопросам.

Обратиться в офис кадастровой палаты можно по телефону: 8(863)210-70-08.

11.10.2019

БОЛЕЕ 300 ДОНЧАН ПОЛУЧИЛИ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Специалисты Управления Росреестра по Ростовской области за 9 месяцев текущего года провели 344 консультации в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». Возможность получать оперативные консультации сотрудников органов государственной власти по прямому каналу видеосвязи появилась у жителей области больше года назад.

Консультации проходят каждый четверг с 9:30 до 13:00. Для того чтобы получить разъяснения специалиста Росреестра в режиме онлайн, необходимо заранее записаться в любом офисе МФЦ «Мои документы». Прием заявок прекращается за 3 календарных дня до даты консультации.

Напоминаем, что Управление Росреестра по Ростовской области осуществляет консультирование в рамках проекта «Правовая помощь онлайн» по следующим вопросам:

- государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

- порядок получения сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;

- вопросы определения и оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества;

- вопросы осуществления государственного земельного надзора за соблюдением в отношении объектов земельных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.

Также Управление Росреестра по Ростовской области рекомендует ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ», в которой представлен перечень ответов на наиболее актуальные вопросы, поступающие в ведомство от граждан.

Информация доступна по ссылке: http://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/rubrika-vopros-otvet/.

11.10.2019

ПРОТОКОЛ от 20.09.2019 г. общего собрания собственников земельных долей - участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:07:0600019:315, Россия, Ростовская обл., Верхнедонской район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Верхнедонской, вблизи х. Подгорского, СПК «Станичный»

10.09.2019

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ РОСРЕЕСТРА – БЫСТРО И НАДЕЖНО

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области предлагает воспользоваться электронными услугами и сервисами сайта Росреестра.

В разделе «Электронные услуги и сервисы» Вы можете запросить выписки из Единого государственного реестра недвижимости, ознакомиться со справочной информацией об объекте недвижимости в режиме on-line, публичной кадастровой картой, реестром кадастровых инженеров.

На сайте Росреестра можно подать заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав или написать обращение. Также заявитель может отследить на каком этапе обработки находится его запрос, подобрать ближайший офис Росреестра и, не выходя из дома, записаться на прием к специалисту.

Кроме того, сайт Росреестра позволяет запрашивать сведения о кадастровой и рыночной стоимости объекта недвижимости в разделе «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки», а также информацию о реестрах саморегулируемых организаций и их членах, которые ведет Росреестр.

Более подробно об этих и других электронных услугах и сервисах, предоставляемых ведомством, можно узнать на официальном сайте Росрестра в разделе «Электронные услуги и сервисы».

Также Управление Росреестра по Ростовской области рекомендует ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ», в которой представлен перечень ответов на наиболее актуальные вопросы, поступающие в ведомство от граждан.

Информация доступна по ссылке: http://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/rubrika-vopros-otvet/.

10.09.2019

СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ТЕПЕРЬ ГОРАЗДО ПРОЩЕ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области обращает внимание заявителей на то, что с 31 июля текущего года вступили в силу изменения

в Федеральный закон №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Теперь для совершения отдельных видов сделок с недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности, не требуется нотариальное удостоверение.

Если раньше при отчуждении имущества, принадлежащего в долях сразу нескольким собственникам, составление нотариально удостоверенного договора было необходимым условием, то теперь, в случае, если все собственники одновременно отчуждают свои доли, идти к нотариусу не нужно. Достаточно составить договор купли-продажи, дарения или наследования в простой письменной форме. При этом, договор обязательно должен быть подписан всеми собственниками долей недвижимости.

Вступившие в силу изменения не только упрощают процедуру отчуждения долей в праве собственности на имущество, но и делают ее дешевле – не требуется оплачивать нотариальный сбор.

Обращаем особое внимание на то, что по желанию собственников любую сделку, как и раньше, можно удостоверить у нотариуса.

Также Управление Росреестра по Ростовской области рекомендует ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ», в которой представлен перечень ответов на наиболее актуальные вопросы, поступающие в ведомство от граждан.

Информация доступна по ссылке: http://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/rubrika-vopros-otvet/.

10.09.2019

Тонкости отказа от права собственности на земельный участок

В настоящее время нередки случаи, когда владелец земельного участка фактически им не пользуется. Как показывает практика, о таких земельных участках, например, доставшихся по наследству, собственники нередко забывают до момента, пока не приходит налоговое уведомление об оплате земельного налога.

В случае если продажа, дарение и прочие варианты передачи участка другому лицу недоступны для собственника, он может отказаться от своего права собственности на земельный участок. Кадастровая палата по Ростовской области объяснит, каким образом это сделать.

Гражданский кодекс содержит специальную норму, предусматривающую право граждан и юридических лиц отказаться от права собственности на объекты недвижимости, в том числе и земельные участки. Поскольку отказ от права собственности подлежит обязательной государственной регистрации, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ближайший офис МФЦ. Если право собственности на конкретный земельный участок ранее не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то к указанному заявлению необходимо приложить правоустанавливающий документ на земельный участок. За государственную регистрацию прекращения прав в связи с отказом от права собственности государственная пошлина не взимается.

Право собственности на земельный участок прекращается с момента, когда данный факт будет зафиксирован Росреестром, то есть с даты государственной регистрации прекращения указанного права.

Отказаться можно не только от права собственности на земельный участок, но и на долю в земельном участке сельскохозяйственного назначения. Порядок действий аналогичен порядку при отказе от права на земельный участок.

Несмотря на то, что процедура отказа от земельных владений в целом достаточно проста, в ней имеются нюансы. В частности, отказ от права на земельный участок, на котором имеются какие-либо строения, возможен только при одновременном отказе от права собственности на такие постройки. Избавиться от земли, сохранив при этом право собственности на постройки невозможно. И следует помнить о том, что если участок находится в ипотеке, отказ от права собственности на него допустим только при согласии кредитора.

10.09.2019

Сведения о границах 37 столиц субъектов Российской Федерации содержатся в госреестре недвижимости

10.09.2019

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О СДЕЛКАХ МЕЖДУ СУПРУГАМИ

Управление Росреестра по Ростовской области напоминает, что законным режимом имущества, нажитого супругами во время брака, является совместная собственность. Однако договором может быть установлен иной режим, в том числе, правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе.

Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, а также брачный договор, заключаются в письменной форме и подлежат нотариальному удостоверению.

Когда супруги приобретают недвижимость не в совместную, а в общую долевую собственность, изменяется предусмотренный законом режим совместной собственности. В этом случае необходимо заключить договор, содержащий элементы брачного договора, то есть содержащий выражение воли супругов об изменении режима совместной собственности. Такие договоры подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

В случае, когда супруг, являющийся титульным владельцем приобретенного в период брака недвижимого имущества, отчуждает недвижимость в пользу другого супруга - порядок действий аналогичный. Если в период брака была приобретена квартира и право зарегистрировано на одного из супругов, при отчуждении квартиры или доли квартиры в пользу другого супруга, также происходит изменение законного режима имущества супругов, а значит, сделка подлежит нотариальному удостоверению.

Напоминаем, что во избежание риска признания сделки ничтожной, супруги могут заключить брачный договор, которым они определят режим собственности приобретаемого имущества, либо оформить недвижимое имущество в совместную собственность.

Также Управление Росреестра по Ростовской области рекомендует ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ», в которой представлен перечень ответов на наиболее актуальные вопросы, поступающие в ведомство от граждан.

Информация доступна по ссылке: http://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/rubrika-vopros-otvet/.

10.09.2019

Россияне смогут запросить сведения о недвижимости онлайн с сайта Кадастровой палаты

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах

В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ. В 16 субъектах ГКО проводится в отношении всех видов объектов капитального строительства. Федеральная кадастровая палата рассказала, в каких регионах страны проводится ГКО в текущем году и какие объекты недвижимости она затрагивает.

В ходе государственной кадастровой оценки (ГКО) устанавливается кадастровая стоимость объектов недвижимости – основа расчета налога на недвижимое имущество. Для того чтобы налог рассчитывался справедливо, требуется регулярная актуализация данных о кадастровой стоимости.

В 2019 году в 16 регионах ГКО затронет все объекты капитального строительства (то есть все здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места, единые недвижимые комплексы). Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Астраханская область, Брянская область, Мурманская область, Орловская область, Псковская область, Свердловская область, Томская область, Ярославская область, Ханты-Мансийский АО.

В Вологодской, Кировской, Тульской областях и в городе Севастополе будут оцениваться все объекты капитального строительства за исключением единых недвижимых комплексов.

В целом ГКО по разным видам объектов недвижимости проводится в 65 регионах страны. Эксперты отмечают, что процесс кадастровой оценки в отношении разных видов недвижимости может быть постепенным.

«Например, Удмуртия в 2018 году провела кадастровую оценку помещений и объектов незавершенного строительства, в 2019 году проводит ГКО зданий, сооружений, машино-мест, единых недвижимых комплексов, земель сельхозназначения, особо охраняемых территорий, земель водного и лесного фонда. В 2020–2021 годах республика планирует оценить земельные участки промышленного назначения и земли населенных пунктов», – рассказывает эксперт Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас.

В Орловской области последняя кадастровая оценка объектов капитального строительства (зданий, помещений) была проведена в 2012 году, а земельных участков – в 2014. По данным регионального правительства, количество объектов капитального строительства с тех пор возросло более чем на 60% и на 10% – земельных участков, поставленных на кадастровый учет. В текущем году актуализацией данных о кадастровой стоимости занялось областное бюджетное учреждение. Работы охватили около миллиона различных объектов недвижимости.

Во Владимирской области работы по определению кадастровой стоимости в этом году впервые проводят местные специалисты – специально созданное государственное бюджетное учреждение. Будет уточнена кадастровая стоимость земель сельхозназначения, особо охраняемых объектов и территорий, а также земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения.

В России продолжается переходный период от определения кадастровой стоимости в соответствии с нормами 135-ФЗ к ее определению по нормам 237-ФЗ. При переходе на новый порядок проведения ГКО кадастровая стоимость определяется исключительно специально созданными в субъекте государственными бюджетными учреждениями. 237-ФЗ направлен на совершенствование государственной кадастровой оценки недвижимости и повышение открытости связанных с ней процедур на каждом этапе их проведения. Применение новых норм позволит обеспечить непрерывный мониторинг и анализ рынка недвижимости, своевременную корректировку данных в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), а также внедрение и развитие единых методологических стандартов проведения ГКО.

Стоит отметить, что роль Федеральной кадастровой палаты в процессе определения кадастровой стоимости в рамках нового закона сводится только к предоставлению сведений о ней. К слову, и ранее, по старому закону, Кадастровой палатой никогда не проводилась кадастровая оценка, а при расчете кадастровой стоимости измененных характеристик объекта недвижимости использовалась утвержденная субъектом средняя стоимость одного квадратного метра.

При переходе на новые правила исправление ошибок, допущенных при установлении кадастровой стоимости, происходит через обращение в бюджетное учреждение по местоположению объекта недвижимости. Важным нововведением для всех заинтересованных лиц стало появление возможности подать в ГБУ региона замечания в период проведения кадастровой оценки, а для юридических лиц – отмена обязательного досудебного урегулирования споров, связанных с кадастровой стоимостью. «Еще один момент, на который стоит обратить внимание не только правообладателям недвижимости, но и исполнителям работ: теперь законом оговорена ответственность бюджетных учреждений за деятельность, связанную с определением кадастровой стоимости», – отмечает Татьяна фон Адеркас.

В 2018 году государственная кадастровая оценка недвижимости согласно 237-ФЗ была завершена в 34 регионах. Наибольшее число видов объектов недвижимости тогда было оценено в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесской Республике.

Напомним, ранее Федеральная кадастровая палата в связи с увеличением количества запросов от граждан по теме кадастровой оценки запустила проект по повышению информирования владельцев недвижимости. Во всех регионах будут подготовлены разъяснения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания.

Почти половина границ столиц регионов внесены в ЕГРН

Сведения о границах 37 столиц субъектов Российской Федерации содержатся в госреестре недвижимости

Всего по состоянию на конец второго квартала 2019 года в госреестр недвижимости внесено около четверти всех границ населенных пунктов

На 1 июля 2019 года количество сведений о границах населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, составляет 39,4 тыс., что на 12% больше по сравнению с началом текущего года. За первое полугодие 2019 года в ЕГРН внесены сведения о 4,2 тыс. границ населенных пунктов. По состоянию на конец II квартала 2019 года в ЕГРН содержатся сведения о 25,3% границ населенных пунктов. Общее количество населенных пунктов в Российской Федерации – 155,7 тыс.

Отметим, что в госреестре недвижимости на конец первого полугодия содержатся сведения о границах 37 административных центров субъектов Российской Федерации. Первой столицей субъекта РФ, границы которой были внесены в ЕГРН, стал город Иркутск в апреле 2010 года. В первом полугодии 2019 года были определены границы города-миллионника Новосибирска и столицы Курганской области.

Таким образом, на конец первого полугодия в госреестре содержатся сведения о границах следующих городов: Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Элиста, Якутск, Казань, Ижевск, Абакан, Грозный, Чебоксары, Барнаул, Краснодар, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Калуга, Киров, Кострома, Курган, Липецк, Магадан, Мурманск, Великий Новгород, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Южно-Сахалинск, Тамбов, Тула, Тюмень, Ульяновск, Москва, Биробиджан, Ханты-Мансийск, Салехард.

Как говорит Марина Семенова, замглавы Федеральной кадастровой палаты, наличие в госреестре недвижимости границ населенных пунктов положительно влияет на развитие учетно-регистрационной системы, упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности регионов. Границы населенных пунктов отделяют эти земли от земель иного назначения, что позволяет предотвратить мошенничество с земельными участками и использование их не по назначению. Кроме того, наличие границ, определенных в соответствии с законом, дает возможность предоставлять земельные участки для размещения на них объектов капитального строительства, что способствует развитию регионов.

К 1 июля 2019 года наибольшее число границ населенных пунктов внесено в ЕГРН на территории Чувашской Республики – 98,7%, Краснодарского края – 94,4%, Белгородской области – 91,6%, Алтайского края – 87,4%, Владимирской области – 84,1%, Тюменской области – 81,5%, Бурятской и Чеченской Республик – 76,3% и 76%.

«Актуальные сведения о границах населенных пунктов помогают сократить число земельных споров между правообладателями, и улучшить качество управления территориями и земельными ресурсами регионов, вовлекая земли в оборот», – отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Правительство РФ поручило органам власти в регионах завершить наполнение ЕГРН сведениями о границах населенных пунктов до 2021 года.

«Кадастровая палата активно взаимодействует с органами местного самоуправления и в порядке межведомственного взаимодействия вносит в ЕГРН сведения о границах. Наполнение госреестра недвижимости сведениями о границах населенных пунктов напрямую зависит от работы региональных администраций, так как именно они, согласно законодательству, инициируют работу по установлению точных границ и направляют сведения в Кадастровую палату», – напомнила Марина Семенова.

Справочно:

Федеральная кадастровая палата (ФКП) – оператор Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Кадастровая палата работает в сфере кадастрового учета, регистрации прав собственности и сделок с недвижимостью, оказывает связанные с этим услуги населению и бизнесу в каждом регионе России. Кадастровая палата предоставляет сведения из ЕГРН, принимает заявления о кадастровом учете и (или) регистрации прав, вносит сведения о границах между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и других объектов в ЕГРН.

В 2019 году Кадастровой палатой запущен проект по реинжинирингу существующих электронных сервисов предоставления госуслуг для физических и юридических лиц. Также, согласно плану трансформации учреждения, на базе ФКП будет создан Аналитический центр для участников рынка недвижимости и бизнес-сообщества.

СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ТЕПЕРЬ ГОРАЗДО ПРОЩЕ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области обращает внимание заявителей на то, что с 31 июля текущего года вступили в силу изменения

в Федеральный закон №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Теперь для совершения отдельных видов сделок с недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности, не требуется нотариальное удостоверение.

Если раньше при отчуждении имущества, принадлежащего в долях сразу нескольким собственникам, составление нотариально удостоверенного договора было необходимым условием, то теперь, в случае, если все собственники одновременно отчуждают свои доли, идти к нотариусу не нужно. Достаточно составить договор купли-продажи, дарения или наследования в простой письменной форме. При этом, договор обязательно должен быть подписан всеми собственниками долей недвижимости.

Вступившие в силу изменения не только упрощают процедуру отчуждения долей в праве собственности на имущество, но и делают ее дешевле – не требуется оплачивать нотариальный сбор.

Обращаем особое внимание на то, что по желанию собственников любую сделку, как и раньше, можно удостоверить у нотариуса.

Также Управление Росреестра по Ростовской области рекомендует ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ», в которой представлен перечень ответов на наиболее актуальные вопросы, поступающие в ведомство от граждан.

Информация доступна по ссылке: http://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/rubrika-vopros-otvet/.

19.08.2019

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области напоминает, что с 1 июля 2019 года изменился порядок обеспечения обязательств застройщика при привлечении средств для долевого строительства.

Все российские девелоперы обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Теперь средства клиентов будут зачисляться на специальный банковский счет, и застройщики не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям. При этом порядок государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов, а также перечень необходимых для получения госуслуги документов не поменялся.

Если ДДУ с первым участником долевого строительства представлен на государственную регистрацию после 01.07.2019, то все ДДУ заключаются только с использованием счетов эскроу, открытых в уполномоченном банке.

Если ДДУ в отношении объекта долевого строительства в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости), не введенном в эксплуатацию, представлен на государственную регистрацию после 01.07.2019, и заключен в отношении дома, который не соответствует установленным Правительством Российской Федерации критериям, такой ДДУ заключается только с использованием счетов эскроу, открытых в уполномоченном банке.

Если ДДУ в отношении объекта долевого строительства в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости), не введенном в эксплуатацию, представлен на регистрацию после 01.07.2019 и заключен в отношении дома, который соответствует установленным Правительством Российской Федерации критериям, по договорам, предметом которых являются жилые помещения, уплачиваются отчисления в компенсационный фонд.

Напоминаем, что Управление Росреестра по Ростовской области также рекомендует ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ», в которой представлен перечень ответов на наиболее актуальные вопросы, поступающие в ведомство от граждан.

Информация доступна по ссылке: http://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/rubrika-vopros-otvet/.

19.08.2019

09.08.2019

ПРОТОКОЛ общего собрания собственников земельных долей - участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:07:0600019:315, Россия, Ростовская обл., Верхнедонской район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Верхнедонской, вблизи х. Подгорского, СПК «Станичный»

ст. Мигулинская

Верхнедонского района

Ростовской области «02 » августа 2019 года

Общее собрание участников долевой собственности проводится на основании уведомления Администрации Мигулинского сельского поселения. О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения объявления в официальной газете «Искра» Верхнедонского района от 20 июня 2019 года № 25 (11830). В день опубликования извещения о проведении общего собрания, оно было размещено на информационных щитах по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности в ст. Мигулинской.

Место проведения: Верхнедонской район, ст. Мигулинская, ул. Карла Маркса, д.7

Дом культуры

Время проведения: начало - 10.00 часов.

Общее количество участников долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:07:0600019:315 –67 согласно выписки ЕГРН

Общее количество земельных долей на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:07:0600019:315 – 74 согласно выписки ЕГРН

На собрании присутствовало 34 человека. По показателю «числа присутствующих на общем собрании собственников» менее 50 % кворум не имеется.

Собрание не правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

Об утверждении регламента проведения собрания.

Об утверждении проектов межевания земельных участков.

Решение об утверждении перечня собственников образуемых земельных участков, и размеров их долей в праве общей собственности на образуемые участки.

О заключении новых договоров аренды на вновь образуемые земельные участки с СПК «Станичный».

Об условиях договора аренды земельных участков.

О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков одновременно являющихся границей земельного участка, находящейся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать и расторгать договоры аренды данного земельного участка, подписывать соглашение о перераспределении долей, соглашение о порядке владения, пользования и распоряжение земельным участком, соглашение о расторжении договора аренды, договор аренды, дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд или муниципальных нужд (далее – уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Докладчик по первому вопросу: Скилкова Елена Дмитриевна

Заслушав докладчика по первому вопросу, решили:

Так как собрание правомочно решать вопросы при наличии более 50 % количества пайщиков, а собралось 34 человека-считать собрание не состоявшимся.

В виду отсутствия кворума, собрание не правомочно решать остальные вопросы.

Председатель собрания Е.Д. Скилкова

Секретарь собрания Е.П. Кондратенко

28.06.2019

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

05.07.2019г в 10.30 ч. в здании Мигулинского СДК состоится отчет Администрации Мигулинского сельского поселения перед населением за I полугодие 2019 года. Приглашаются все жители Мигулинского сельского поселения.

Администрация Мигулинского сельского поселения

06.06.2019

Кадастровая палата ответила на самые популярные вопросы дачников

Эксперты подготовили дачный ликбез по итогам всероссийской «горячей линии»

Федеральная кадастровая палата в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости провела «горячие линии» и дни открытых дверей во всех региональных филиалах. Как прописаться на даче, оформить собственность или оспорить кадастровую стоимость - эксперты ответили на три самых популярных вопроса дачников.

За время проведения линий за консультациями специалистов обратилось почти пять тысяч человек. 31% от всех вопросов дачников касался порядка постановки на учет и оформления в собственность домов и земельных участков после окончания «дачной амнистии». Так какие правила действуют сейчас?

Для постановки земельного участка на кадастровый учет надо подать соответствующее заявление в МФЦ или через портал Росреестра, приложив к нему подготовленный кадастровым инженером межевой план, отмечает Марина Семенова, заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Кадастровый учет земельного участка проводится одновременно с регистрацией прав.

«В связи с прекращением переходного периода в феврале этого года упрощенный порядок регистрации прав на садовые и жилые дома в настоящий момент не действует. Строительство нового жилого или садового дома ведется в уведомительном порядке. Собственнику необходимо представить в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве. По завершении строительства представить в местное самоуправление соответствующее уведомление, технический план, подготовленный кадастровым инженером на созданный объект недвижимости, и получить уведомление о соответствии построенного объекта требованиям законодательства», - говорит замглавы Кадастровой палаты Марина Семенова.

Далее в течение недели орган местного самоуправления должен направить в Росреестр заявление о постановке на учет и регистрацию прав на созданный объект капитального строительства. При этом если местное самоуправление не укладывается в сроки отправки заявления, вы вправе сделать это сами.

«В случае если дом был построен давно, без разрешения на строительство, он может быть впоследствии признан самостроем. Чтобы узаконить постройку, надо также подать в местную администрацию уведомления: о начале строительства с указанием всех характеристик дома и о завершении строительства с приложенным техническим планом дома. Что касается технического плана, то владельцу он понадобится в любом случае, даже если «дачная амнистия» будет законодательно продлена», - отметила эксперт.

Отметим, что кадастровый учет и регистрация права проводится исключительно по желанию владельца. Действующее законодательство не обязывает граждан оформлять принадлежащие им земельные участки и расположенные на них садовые или жилые дома, а также гаражи, бани и прочие объекты капитального строительства. Но если вы хотите быть полноправным собственником и иметь возможность распоряжаться недвижимостью (например, подарить, продать или передать по наследству или, скажем, застраховать баню), то кадастровый учет и регистрацию этих объектов провести необходимо.

Около 19% запросов от дачников заняли вопросы, возникающие в связи со вступлением в силу закона «о садоводстве и огородничестве». Один из них: можно ли прописаться в садовом доме и как перевести его в «жилой»?

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 217-ФЗ, согласно которому всевозможные дачные объединения получили статусы садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а дачные участки стали садовыми или огородными. На огородных участках запрещается вести капитальное строительство, а на садовых можно располагать садовые или жилые дома. При этом садовый дом считается пригодным лишь для сезонного проживания, а жилой – для постоянного, и только в жилом доме можно прописаться.

«Если до вступления закона в силу дом был зарегистрирован в ЕГРН с назначением «жилое», то с начала этого года он признается жилым домом. А если назначение дома было указано как «нежилое» и само строение не является хозяйственной постройкой или гаражом, дом считается садовым, - отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Дом, в котором вы планируете прописаться, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соответствовать градостроительным регламентам и требованиям к жилому помещению. Так, высота дома не должна превышать 20 м, надземных этажей может быть не более трех, а сам дом не должен разделяться на квартиры. Для возможности всесезонного проживания дом должен быть подключен к системам электроснабжения, отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а в газифицированных районах – также газоснабжения. При этом если в населенном пункте не проведены централизованные инженерные коммуникации, а дом – максимум двухэтажный, допускается отсутствие водопровода и центральной канализации. Все комнаты в доме, включая кухню, должны иметь окна, потолки не ниже 2,5 м. В доме должна быть предусмотрена возможность поддержания температуры +18°C в любое время года.

Решение о возможности изменения назначения дома принимает орган местного самоуправления муниципального образования, в границах которого дом расположен. Для того чтобы признать жилой дом садовым, владельцу надо представить в орган местного самоуправления заявление, документы о праве собственности (например, выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах), а при наличии других правообладателей – также их согласие, удостоверенное нотариально.

В случае перевода садового дома в жилой потребуется также представить техническое заключение кадастрового инженера о пригодности дома для постоянного проживания. На рассмотрение вопроса отводится не более 45 календарных дней. Положительный ответ вместе с заявлением о внесении сведений в ЕГРН надо передать в МФЦ.

В ходе Всероссийской «горячей линии» собственников недвижимости также интересовала тема определения кадастровой стоимости и расчета налога на имущество, а также процедура оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости (в совокупности около 14% от всех обращений). Так как оспорить кадастровую стоимость загородной недвижимости?

Кадастровую стоимость объектов недвижимости до недавнего времени определяли независимые оценщики, а с 2018 года – специально созданные государственные бюджетные учреждения. Утверждают же результаты оценки органы власти субъекта Российской Федерации. И если по результатам оценки кадастровая стоимость значительно превышает рыночную, существует возможность ее пересмотра. Оспорить результаты оценки можно в суде или в специальных комиссиях, созданных при Управлениях Росреестра во всех регионах России. При этом комиссия рассматривает обращения на безвозмездной основе.

Основаниями для пересмотра являются недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, и установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

«Для оспаривания кадастровой стоимости необходимо определить рыночную (реальную) стоимость объекта недвижимости. Далее сделать экспертное заключение. Оценка не будет иметь силы, если ее не проведет сертифицированный оценщик, член саморегулируемой организации. Именно он дает экспертное заключение», - говорит Семенова.

К заявлению о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости требуется приложить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости, а также документы, подтверждающие основания для пересмотра. При этом если основанием послужило установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости, отчет независимого оценщика требуется представить как в бумажном, так и в электронного виде.

Выписку из ЕГРН можно запросить в МФЦ или на сайте Росреестра. Сведения о кадастровой стоимости предоставляются бесплатно по запросам любых лиц.

Комиссия рассматривает заявление в течение месяца и в случае принятия положительного решения уведомляет об этом владельца недвижимости и орган местного самоуправления, на территории которого расположен объект. Внесение новой кадастровой стоимости в ЕГРН происходит без участия заявителя.

«Новые сведения о кадастровой стоимости начинают применяться для расчета налога с 1 января календарного года, в котором вы обратились в комиссию или в суд, но не ранее даты внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания», - отмечает Марина Семенова.

В отличие от юридических лиц граждане могут обращаться с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости в суд напрямую, без предварительного рассмотрения вопроса в комиссии. Юрлицо может подать документы в судебные инстанции, только если комиссия отклонит заявление или не рассмотрит его в течение 30 дней.

Арендаторы также имеют право подать заявление о пересмотре кадастровой стоимости объекта, если кадастровая стоимость является базой для начисления арендных платежей.

06.06.2019

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТЕПЛИЦ И ДРУГИХ ХОЗПОСТРОЕК

Управление Росреестра по Ростовской области обращает внимание граждан на то, что налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в налоговые органы Росреестром из Единого государственного реестра недвижимости или из БТИ.

К хозпостройкам относятся: хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни и бани. Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы Росреестра, чтобы зарегистрировать ее в ЕГРН, или нет. Напоминаем, что для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей. Перемещение постройки должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению.

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движимого имущества, в ЕГРН регистрировать не нужно. Налогом такие объекты не облагаются. Речь идет о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь составляет не более

50 квадратных метров, то налог с нее не взимается. Эта льгота может быть применена только для одной хозпостройки, независимо от того в каком регионе она находится. Главное, чтобы такая постройка не использовалась для ведения предпринимательской деятельности.

Представительные органы муниципальных образований могут расширить условия применения вышеуказанной налоговой льготы. Например, в отношении неограниченного количества хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 квадратных метров.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России – nalog.ru.

04.06.2019

ПРОКУРАТУРА ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ:

В соответствии с Правилами пользования газом в быту, утвержденными приказом ВО «Росстройгазификация» от 26.04.1990 № 86-П (далее – Правила), ответственность за сохранность газового оборудования в квартирах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, возложена на домовладельцев.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом. В соответствии с пунктом 3 Правил населению строго запрещено производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры; вносить изменения в конструкцию газовых приборов; изменять устройство

дымовых и вентиляционных систем.

Нельзя пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа; пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

Запрещено оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику); допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

Также запрещается использовать газ и газовые приборы не по назначению, пользоваться газовыми плитами для отопления помещений, а также пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. За нарушение гражданами правил обеспечения безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования статьей 9.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 1 до 2 тыс. руб.

При этом состав административного правонарушения образуют также уклонение граждан от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если его заключение является обязательным, и отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке.

31.05.2019

Внимание!!!

В связи с переходом России на цифровой формат телерадиовещания, с 3 июня 2019 года в Ростовской области планируется отключение эфирной аналоговой трансляции телеканалов.

Основные преимущества цифрового эфирного вещания – высокое качество телевизионного сигнала и отсутствие абонентской платы.

В качестве формата цифрового ТВ в России принят стандарт

DVB-T2.

На сегодняшний день жители Мигулинского сельского поселения могут принимать 20 цифровых телеканалов и 3 радиоканала.

Если у Вас телевизор со встроенным цифровым тюнером стандарта DVB-T2 (наличие уточняйте согласно инструкции), то потребуется только дециметровая антенна. Если телевизор без тюнера, то дополнительно необходимо приобрести цифровую приставку (с поддержкой стандарта DVB-T2). Средняя цена приставок составляет порядка 1000-1500 рублей.

Граждане, нуждающиеся в материальной поддержке для приобретения пользовательского оборудования, могут обратиться в ОСЗН администрации Верхнедонского района, по адресу: ст. Казанская ул. Щербакова 98, тел: 31-9-11.

Телефон горячей линии по переходу на цифровое телевещание:

8-800-220-20-02, сайт: СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Как подключиться к цифровому эфирному телевидению

31.05.2019

Нюансы обеспечения безопасной сделки с недвижимостью

Неосторожность в вопросах сделок может привести к покупке недвижимости с целым набором ограничений, штрафов, ссор с соседями и, более того, – привести к полной утрате права собственности. Кадастровая палата по Ростовской области дает рекомендации по проведению безопасных сделок с недвижимым имуществом.

Всегда в плюс обратиться к информации из ЕГРН и поближе познакомиться с объектом покупки. Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН об интересующем объекте недвижимости, чтобы убедиться в точности предоставленных продавцом сведений. Выписка из ЕГРН содержит данные о недвижимости и ее владельце, актуальные на дату выдачи выписки.

Наряду с выпиской об объекте недвижимости заявитель может заказать выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости. Вы увидите всю цепочку собственников и периоды владения квартирой. Частое переоформление жилья за короткий промежуток времени может свидетельствовать о наличии какого-либо порока в объекте недвижимости или в документах.

Нелишне будет побывать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. В частности, здесь можно проверить продавца на предмет возбужденных в отношении него исполнительных производств. Очевидно, что если исполнительные производства возбуждены, то в их рамках может быть арестована недвижимость продавца.

Важным условием для защиты от всяческих манипуляций извне при операциях с недвижимостью остаётся ваше право подать заявление «о личном участии»: о внесении в ЕГРН записи о невозможности проведения каких-либо действий с недвижимостью без вашего личного участия. Такая запись в ЕГРН – основание для возврата без рассмотрения любого заявления, представленного на регистрацию прав иным лицом, даже по доверенности от вас. Отозвать запись закон позволяет исключительно по заявлению самого собственника или его законного представителя.

С другой стороны, имеет значение и непосредственный контакт с продавцом – собственником имущества. Зачастую от каждой стороны действуют представители, а непосредственно продавец и покупатель могут встретиться только у окна приема документов. Не нужно стесняться такой процедуры как внимательная проверка паспорта продавца на предмет каких-либо дефектов.

Необходимо убедиться в том, что продавец действительно понимает, что совершает сделку по продаже квартиры и что на его волеизъявление никто незаконно не влияет.

Следует обязательно проверить, кто зарегистрирован по месту жительства в квартире на момент сделки. Если такие лица не являются продавцами, с ними необходимо пообщаться, убедиться в том, что они знают о сути совершаемой сделки и не возражают против нее. Проблема в том, что в законе предусмотрены случаи, когда за такими людьми сохраняется пожизненное право пользования и проживания в квартире, и выселить их не удастся даже в судебном порядке.

Иногда важна и сама процедура оплаты. Как показывает практика, зачастую покупатель передает деньги продавцу в день представления документов на государственную регистрацию, т.е. расчет происходит после подписания договора купли-продажи и представления документов специалисту приема. Однако сам факт сдачи документов в окно приема не гарантирует автоматическое получение прошедших государственную регистрацию документов. С приема документов только начинается работа по проверке объекта недвижимости, которая длится до 5 рабочих дней, и никто заранее не может определить ее результат. В случае отказа в госрегистрации покупатель рискует получить серьезные проблемы.

Так что внимательность ко всем деталям сделки – залог её безопасности.

31.05.2019

Кадастровая палата по Ростовской области об оказании консультационных услуг застройщикам

Федеральная кадастровая палата – государственное учреждение, специалисты которого имеют многолетний опыт работы в сфере кадастровых отношений и на рынке недвижимости.

При совершении операций с недвижимостью получение квалифицированной консультации имеет особое значение.

Специалисты филиала Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области в целях повышения качества и доступности государственных услуг Росреестра оказывают развернутые консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости.

Так, например, существенным условием договора участия в долевом строительстве является срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства.

Это важное условие может быть обеспечено на завершающем этапе слаженными и профессиональными действиями, в том числе по вопросам оформления документов, подготовки технического плана здания (многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости).

Предварительная проверка Кадастровой палатой технического плана здания (в электронном виде на диске), подготовленного кадастровым инженером, позволит исключить возможные риски, которые могут повлечь принятие решений о приостановлении кадастрового учета по таким причинам как:

- несоответствие характеристик, указанных в техническом плане и в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию,

- отнесение нежилых объектов (например, офисных помещений на 1 этаже, принадлежащих застройщику) к общему имуществу многоквартирного дома,

- отсутствие поэтажных планов всех этажей,

- ошибки при отображении контура здания по координатам.

С целью получения услуги заказчику можно обратиться в любой офис Кадастровой палаты в области, а также направить заявку на электронный адрес: dogovor@61.kadastr.ru или позвонить по телефону: 8(863)210-70-08, указав контактные данные для связи и уточнения условий предоставления услуги.

31.05.2019

Кадастровая палата по Ростовской области участвует в улучшении инвестиционного климата региона

Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации разработаны по поручению Президента России и утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации.

Регистрация прав и кадастровый учет, которые выполняет Росреестр, являются завершающими в цепочке по оформлению недвижимости и напрямую зависят от качества и сроков подготовки документов на предшествующих этапах. Так выбор земельного участка заявитель начинает с ознакомления с градостроительными документами, в том числе с информацией из генпланов и правил землепользования и застройки, обязанность по подготовке которых возложена на органы местного самоуправления. Также заявителю необходимо подготовить и утвердить схему расположения выбранного земельного участка на кадастровом плане территории и присвоить ему адрес. За получением данных услуг заявитель обращается к кадастровым инженерам и опять же к органам местного самоуправления. Кроме того, процесс получения данных услуг напрямую зависит от качества градостроительной документации, а также наличия в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) достоверных сведений о границах административно-территориальных образований, водных и лесных объектов, объектов культурного наследия, обязанность по установлению которых возложена в основном на региональные органы власти. Следующим этапом, который необходимо пройти заявителю для оформления недвижимости, является процедура межевания, которую осуществляет на договорной основе кадастровый инженер. И только после успешного выполнения всех этих действий заявитель обращается в Росреестр, чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет и зарегистрировать на нее права.

С целью снижения административных барьеров целевыми моделями по кадастровому учету и регистрации прав определена необходимость сокращения количества решений об отказах и приостановлениях при проведении учетно-регистрационных действий. В частности, установлено снижение до конца 2019 года доли приостановлений при кадастровом учете – до 16%, при регистрации прав до 5,5%. Доля отказов при кадастровом учете к концу 2019 года должна составить не более 8%, при регистрации прав – не более 0,95%.

По состоянию на 1 мая 2019 года в Ростовской области указанные целевые показатели достигнуты: доля приостановок по кадастровому учету составляет 7,15%, по регистрации – 1,19%; доля отказов по кадастровому учету составляет 3,45%, по регистрации прав – 0,24%.

Выполнение одного из ключевых показателей – снижение количества приостановлений и отказов во многом зависит от уровня квалификации кадастрового инженера, а также качества подготовки градостроительных документов, что является сферой ответственности субъектов России и муниципальных образований.

31.05.2019

ВЫПЛАТИЛИ ИПОТЕКУ? НЕ ЗАБУДЬТЕ СНЯТЬ ОБРЕМЕНЕНИЕ!

Управление Росреестра по Ростовской области напоминает, что после того, как обязательства по ипотеке исполнены, залогодателю необходимо подать заявление о погашении обременения. В противном случае запись об ипотеке будет числиться на объекте недвижимости и затруднит проведение сделок с ним. Подать заявление можно в электронной форме через сайт Росреестра или в офисах МФЦ.

Если выдавалась закладная, ее обязательно прилагают к заявлению о погашении ипотечной записи. Для того, чтобы залогодатель мог подать заявление в одностороннем порядке, в закладной должна содержаться отметка владельца документа (например, банка) об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, дата его исполнения. Отметка должна быть удостоверена подписью владельца документарной закладной и, при наличии, заверена печатью. В других случаях подается либо совместное заявление залогодателя и законного владельца закладной, либо только заявление законного владельца закладной и сама закладная.

В случае, если закладная не выдавалась, необходимы совместное заявление залогодателя и залогодержателя или только заявление залогодержателя.

Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления в орган регистрации прав. Аннулированная закладная передается ранее обязанному по ней лицу по его требованию.

В случае ликвидации залогодержателя – юридического лица, регистрационная запись об ипотеке погашается на основании заявления залогодателя и выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей внесение в реестр записи о ликвидации юридического лица

Напоминаем, что с помощью информационного сервиса сайта Росреестра владелец недвижимости может самостоятельно уточнить, есть на объекте обременение или нет. Для этого необходимо воспользоваться разделом «Справочная информация по объектам в режиме online».

31.05.2019

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

Для оформления права собственности на земельный участок, который был предоставлен до введения Земельного кодекса РФ, для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, а также, если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающем или удостоверяющем право гражданина на этот земельный участок, право, на котором предоставлен земельный участок, не указано или невозможно определить вид этого права, необходим один из следующих документов:

- акт о предоставлении земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления;

- акт (свидетельство) о праве гражданина на указанный земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти;

- выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, выданная органом местного самоуправления, необходима в случае, если земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства;

- иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право гражданина на земельный участок.

Если гражданину перешло по наследству здание, строение или сооружение, расположенное на земельном участке, то для регистрации права собственности на землю в качестве основания вместо документов, устанавливающих или удостоверяющих право, могут быть предоставлены:

- свидетельство о праве на наследство или иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право собственности гражданина на это здание (строение) или сооружение;

- один из документов, устанавливающих или удостоверяющих право любого прежнего собственника указанного здания (строения) или сооружения на этот земельный участок.

Государственная пошлина за регистрацию права собственности на земельный участок в таких случаях составляет 350 рублей.

Управление Росреестра по Ростовской области напоминает, что в случае, если право собственности гражданина на здание (строение) или сооружение было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, предоставлять свидетельство о праве на наследство или иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право собственности гражданина на это здание (строение) или сооружение не нужно. Государственная пошлина в этом случае также составляет 350 рублей.

15.03.2019

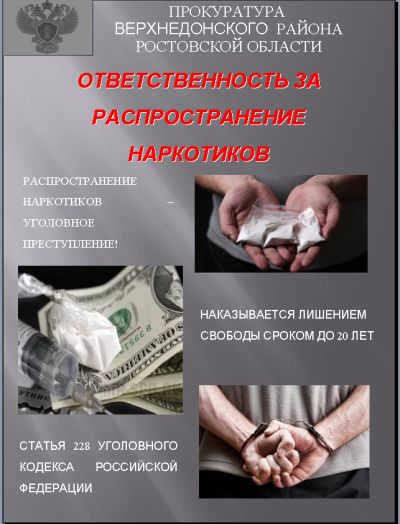

Сообщи, где торгуют смертью!

Межмуниципальный отдел МВД России «Шолоховский» информирует о том, что на территории Ростовской области стартовала общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», которая продлиться до 22 марта 2019 года. Жители нашего района могут анонимно сообщать об известных им фактах распространения, потребления, хранения наркотических средств и психотропных веществ.

Сообщения принимаются круглосуточно сотрудниками полиции по номерам: 8(863) 53-21-4-03 и 8-928-121-50-84, а также на официальном интернет - сайте МО МВД России «Шолоховский», шолоховский.61.мвд.рф.

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проводится с целью противодействия незаконному обороту наркотиков, перекрытия каналов их поступления, выявления интернет-сайтов и лиц, пропагандирующих изготовление и потребление наркотиков, а также с целью пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

Граждане могут получить квалифицированную помощь и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц в будние дни с 09:00 до 17:30 часов по «телефону доверия» Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер»: 8 (863) 240-60-70.

старший оперуполномоченный ОКОН

капитан полиции Д.Ю. Владыкин

31.01.2019

Уважаемые жители Мигулинского сельского поселения, депутаты, гости!

Очередной раз я отчитываюсь перед Вами. Сегодня мой отчет о проделанной работе за 2 полугодие 2018 года. Такие отчеты дают возможность каждому жителю дать оценку работы местной власти, обратить внимание Администрации на существующие проблемы.

Мы благодарны за активную жизненную позицию всем, кто неравнодушен к судьбе поселения, кто помогает своим участием создавать в поселении достойную и комфортную жизнь.

Несмотря ни на какие кризисные явления, приоритетом в работе Администрации поселения была и остается – это забота о благосостоянии жителей, которых на 01.01.2019 г. в Мигулинском поселении проживает 1545 человек. (Родилось 2 малыша – 2 девочки), умерло 12 человек (2 женщины и 10 мужчин).

Исполнение бюджета Мигулинского сельского поселения за 2 полугодие 2018 года составило по доходам в сумме 3260,81 тыс. рублей или 38,3% к годовому плану. Основными доходными источниками бюджета Мигулинского сельского поселения, являются собственные налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

1. Налоговые и неналоговые доходы :

- НДФЛ – 309,7 тыс. руб. или 64,7 % к годовому плану

- единый сельскохозяйственный налог – 34,56 тыс. руб. или 11,9%

- налог на имущество физических лиц – 56,87 тыс. руб. или 97,9 %

- земельный налог с физ. лиц – 721,84 тыс. руб. или 99,3%

- земельный налог с организаций – 37,50 тыс. руб. или 38,7%

- государственная пошлина – 8,97 тыс. руб. или 75,6%

- доходы от использования имущества ,находящегося в государственной и муниципальной собственности – 130,49 тыс. руб. или 53,3%

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 61,67 тыс. руб. или 44,4%

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,8 тыс. руб. или 5,1%

2. Безвозмездные поступления :

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 1165,8 тыс. руб. или

- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 549,6 тыс. руб.

- субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на осуществление первичного воинского учета – 37,2 тыс. руб. или

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 767,9 тыс. руб. или

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений – 15,1 тыс. руб. или

Расходная часть бюджета за 2 полугодие 2018 года исполнена в сумме 4513,8 тыс. руб. или53,6% к годовому плану

- исполнение общегосударственных вопросов составило 2307,8 тыс. руб. (56%) к общим расходам

- Расходы по исполнению муниципальных программ составили:

- «Муниципальная политика» - 61,0 тыс. руб. (55,4%)

- «Управление муниципальным имуществом» - 11,3 тыс. руб. (100%)

-«Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность» - 8,3 тыс. руб. ( 89,2%)

- «Национальная экономика» - 372,2 тыс. руб.(50,2%)

- «Национальная оборона» - 39,2 тыс. руб. ( 50,8%)

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 769,7 тыс. руб. (51,3%)

( уличное освещение – 218,1 тыс. руб., содержание кладбищ – 12,0 тыс. руб., содержание свалки – 402,5 тыс. руб. , прочие расходы – 137,0 тыс. руб.)

- «Социальная политика» - 69,8 тыс. руб. (73,7%)

- «Культура, кинематография» - 937,9 тыс.руб. (50,1%)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В процессе работы по данному направлению за отчетный период 2018 года сотрудниками администрации принимались во внимание все обращения и замечания со стороны населения.

Остановлюсь подробно на самых главных вопросах благоустройства, которые Администрация решала в течение 2 полугодия 2018года.

1. на уличное освещение потрачено 219,00 тыс. руб.

2. Была произведена подсыпка щебнем участков дорог ИП Беловым В.М. по ул. Кирова, ул. Лесхозная и ул. Чапаева. На эти цели потрачено 291,2 тыс. руб.

3. Грейдирование дорог Верхнедонским МППУ ЖКХ - на сумму 31,9 тыс. руб.

4. Зимнее содержание дорог (посыпка соляными смесями) – 42,3 тыс. руб. ).

К сожалению, скромный бюджет поселения не позволяет охватить все необходимые работы по ремонту дорог за один сезон. Но в 2019 году мы обязательно продолжим работы в этом направлении.

5. Прочие расходы по благоустройству составили 137,00 тыс. руб. (приобретение ГСМ, запчастей на автомобиль ГАЗ-САЗ, стройматериалов для благоустройства, ремонт ступеней, приобретение беседки).

- в течение отчетного периода проводилась работа по покосу травы не только обочин дорог, но и территории парка, гражданских кладбищ, у бесхозных домовладений.

- в августе и сентябре сотрудники администрации разбили две новых клумбы в станичном парке. Весь посадочный материал предоставили жители станицы.

- в октябре жители нашего поселения принимали активное участие в посадке общественного сада, в рамках проведения 20.10. «Дня древонасаждения». Были высажены саженцы сливы, вишни, яблони, груши, смородины красной и белой. Всего в саду посажено 88 саженцев.

В 2019 году будет продолжена работа по посадке других плодово-ягодных саженцев на этой территории. Огромные слова благодарности хочется сказать нашим жителям, которые предоставляют безвозмездно посадочный материал для сада.

- в октябре отремонтированы порожки и оборудованы перила по ул. Ленина,

- установлена беседка по ул. Центральная.

- заменен забор у пустующего домовладения по ул. Чкалова.

- Очищена от мусора, побелены деревья и покошена трава в месте отдыха населения у реки Дон.

- неоднократно сотрудниками администрации проводились субботники по сбору мусора вдоль дороги от ст. Мигулинской в направлении ст. Казанской.

- администрацией совместно со школьниками регулярно проводятся работы по наведению и поддержанию порядка около станичного мемориала и памятников, находящихся в парке ст. Мигулинской. Один раз в неделю учащиеся Мигулинской СОШ приходят в парк и проводят посадку, прополку, полив клумб около памятников. В октябре сотрудниками администрации высажено 20 кустов роз на этих клумбах, которые подарил поселению наш земляк И.Н. Журавлев.

Все, кто помогает следить за порядком, за чистотой каждого из памятников - отдают свою дань уважения нашей истории, своим предкам, своей родине. Не только как Глава Администрации, но и как человек, любящий свою страну, я выражаю глубокую признательность и уважение каждому из тех, кто вносит свой вклад в эту работу.

Хочется отметить в первые работу наших ТОСов. Есть все таки много неравнодушных жителей у нас, готовых к новым переменам, которые они могут сделать своими руками. Это очень радует и настраивает на позитив.

До поздней осени работниками Администрации проводились субботники по уборке территории около кладбищ .

НАЛОГИ И НЕДОИМКА

В отчетном периоде 2018 года проведено 6 заседаний координационного совета по взысканию имущественных налогов. В этом направлении так же мы ведем работу с налоговой инспекцией по выявлению и оплате задолженностей.

В результате этой работы недоимка по поселению по налогам и сборам в общем уменьшилась на 28,9 тыс. руб.

- по физическим лицам уменьшилась на 49,2 тыс. руб.

- по юридическим лицам увеличилась на 20,3 тыс. руб.

Инспектор по налогам и сборам выявляет задолженность жителей и организаций, а затем ведет с каждым персональную работу.

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ

Во 2 полугодии 2018 года Администрацией было выдано:

- справок жителям сельского поселения – 115;

- выписок из похозяйственных книг – 26;

- актов – 2;

- характеристик - 6

- совершено 38 нотариальных действий.

За отчётный период состоялось 6 заседаний Собрания депутатов Мигулинского поселения на которых было принято 13 Решений.

Администрацией Мигулинского сельского поселения во 2 полугодии 2018 года принято:

Постановлений: 78

Распоряжений: 24 по основной деятельности и 52- по личному составу и кадрам.

Для эффективности управления имуществом сформирован и ежегодно корректируется реестр муниципального имущества, в котором зарегистрированы 31 объекта, на 27 из которых оформлено право собственности и 23земельных участка - все оформлены. В отчетном периоде продолжилась работа по оформлению уличных газопроводов. Также специалистом администрации выдано выписок для оформления домов – 12, справок – 21, принято нормативных актов по оформлению домов – 19.

За 2 полугодие 2018 года составлено и передано на рассмотрение в административную комиссию Верхнедонского района - 7 протоколов об административных правонарушениях: 2 – за поджег свалки и сжигание сухой растительности в пожароопасный период, 5 – за нарушение правил содержания домашних животных. По результатам рассмотрения дел о правонарушениях вынесены предупреждения и штрафы.

Для обеспечения норм пожарной безопасности во 2 полугодии 2018 года был приобретен Электромегафон на сумму 3,5 тыс. руб.

Для борьбы с пожарами постоянно в исправном состоянии содержатся пожарные краны на водонапорных башнях, водовозка и ранцевые огнетушители, имеются воздуходувка ручная «Ангара» и мотопомпа.

Регулярно проводится опашка населенных пунктов силами наших сельхозпроиз-водителей.

На территории поселения организована и работает Добровольная народная дружина в составе 3-х человек, которая тесно работает с участковым уполномоченным.

Постоянно проводится профилактическая работа с семьями группы риска. Проводятся адресные обходы частных домовладений, семей, злоупотребляющих спиртными напитками. Проводятся противопожарные инструктажи и беседы. В декабре месяце мною лично был проведен объезд всех многодетных семей, проведены беседы и вручены памятки о мерах пожарной безопасности в жилищном фонде.

ВОИНСКИЙ УЧЕТ

На конец 2018 года на воинском учете состоит 334 военнообязанных граждан, из них 25 призывников, 17 офицеров запаса и 292 сержантов и солдат. Осенью были призваны в ряды РА 2 призывника.

КУЛЬТУРА

В нашем сельском поселении работают два досуговых учреждения культуры :Сельский Дом культуры и сельская библиотека.

СДК работает по четырем направлениям-

-Государственные праздники и общественно-значимые даты;

-Работа с детьми и подростками;

-Народные праздники;

-Социально-культурная деятельность в сфере досуга.

В 2018 году в Мигулинском ДК успешно работают клубные формирования:

- Мигулинский казачий хор «Степь ковыльная», руководитель С. В. Кузнецова,

- вокальная группа «Радость» руководитель С. В. Кузнецова,

- театральный –руководитель Черябкина О. А. ,

- взрослый танцевальный коллектив «Забава» руководитель Мележик Н. М.,

- детский танцевальный коллектив «Улыбка» руководитель Мележик Н. М.

- детская вокальная группа «Ассорти» руководитель Трухляева И. В.

и др. клубные формирования.

А так-же фольклорная группа «Верхний Дон» и сольная исполнительница песен Алина Яшкина , зарекомендовавшая себя, как юная звездочка нашего района.

За период с июля по декабрь 2018 года в Мигулинском ДК проведены ряд крупных мероприятий:

- День семьи «Вместе и навсегда»,

- станичный фестиваль «Гуляет осень на Дону»,

- день пожилого человека «У мудрой осени позолота с проседью», - -

- тематический концерт «Как прекрасно это слово- МАМА»,

- день инвалида в СРО «Прикоснись ко мне добротой»

- новогоднее представление «Приключения в предновогоднюю ночь».

Коллективы Мигулинского СДК приняли участие:

- в фестивале « Лейся, казачья песня» п. Старая Криуша Воронежской обл.,

- в фестивале «Русь песенная, Русь мастеровая» п. Воробьевка Воронежской обл.,

- в фестивале «Калининское лето» ст. Пухляковская Ростовской обл.

- в 3-м районном слете «Рассветы Верхнедонья»,

- День ст. Казанской,

- День ст. Милютинской,

- районный фестиваль «Рябиновая осень»,

- «Славянский хоровод» г. Морозовск Ростовской обл.

- участие в конкурсе «Не расстанусь с комсомолом»,

- участие в конкурсе «Веселые казачата»

- участие в районных концертных программах, посвященных «Дню работника сельского хозяйства» и Новому году.

Мигулинская сельская библиотека в течение 2 полугодия работала по утвержденному плану. Цифровые показатели за 2 полугодие 2018г выполнены в полном объеме. Количество фонда на 01.01.2019 года составляет 17 394 тыс. экз. На 2 полугодие подписка периодических печатных изданий составила 9 экземпляров на сумму 5111,96 рублей.

Когда – то, очень давно библиотека была только хранилищем книг. Сегодня она стало местом, где вокруг книги разворачиваются самые разные события. Мигулинская библиотека не просто предлагает книги, а создает библиотечное пространство, рождающим ожидание чего-то необычного, поэтому общение вокруг книги и текста не бывает скучным, а задевает душу, имеет отклик у пользователей библиотеки.

В библиотеке действует «Калейдоскоп» -литературно – художественный клуб по интересам. Книга в клубе по интересам, служит источником разнообразной информации по всем направлениям человеческой деятельности, является средством удовлетворения самых общих культурных запросов, средством общения людей. Деятельность клуба позволяет библиотеке привить читателям вкус к чтению, к самообразованию.

В течение 2 полугодия совместно со школой, СДК проводилось ряд мероприятий. Библиотека участвовала в III слете работников культуры «Рассветы Верхнедонья», впервые участвовала в праздновании станичного праздника «Гуляет Осень на Дону», районном фестивале казачьей песни «Покровское раздолье» в станице Мешковской, совместно с СРО участвовали в празднике «Наш пожилой любимый человек».

Библиотека тесно сотрудничает с Мигулинской СОШ. За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

Библиотечный урок «Библиотекарь – это звучит гордо».

Библиотечный урок - встреча «Комсомольцы – добровольцы».

Всероссийская культурно – образовательная акция «Искусство объединяет».

Литературный урок «Читаем Тургенева».

Новогодний вечер отдыха «Новый год праздник волшебства».

Детский утренник «Снегурочка и её друзья».

На территории сельского поселения осуществляет свою деятельность МБУК «Мигулинский СДК» . За второе полугодие 2015 года было проведено ряд мероприятий, самыми значимыми стали: Концерт, посвящённый юбилею СРО, концерт в честь Дня семьи, любви и верности, Празднование дня станицы Мигулинской, открытие памятника И.Ф. Кузнецову, концерт, посвящённый дню народного единства, праздничный концерт ко дню матери, Новогодний концерт.

Работники Дома культуры и библиотеки станицы Мигулинской совместно провели в МБОУ Мигулинская СОШ урок памяти «Колокола Беслана». Ведущие рассказали ребятам о терроризме, его последствиях, о терактах последнего десятилетия, о правилах безопасности в общественных местах, провели викторины, где ребята смогли показать свои знания, как вести себя в данных ситуациях. В конце мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Каждый получил памятку по правилам безопасности. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, в которой вниманию учащихся была предоставлена видеозапись ЛМК «Дети Беслана», просмотр которой показал ребятам весь ужас произошедших событий 1 сентября 2004года, вызвав слёзы на глазах учеников и преподавателей.

26 сентября 2015 года в Мигулинском сельском поселении было проведено праздничное гуляние, посвященное 635-ти летнему юбилею со дня основания ст. Мигулинской.

Было потрачено много сил и времени для организации и подготовки этого праздника, но усилия оказались не напрасными, жителям и гостям ст. Мигулинской праздник очень понравился.

Хочется поблагодарить всех участников художественной самодеятельности нашей станицы за активное участие во всех мероприятиях, а предпринимателей и сельхозпроизводителей за финансовую помощь.

Спортсмены нашего поселения участвовали практически во всех спортивных состязаниях, проводимых в районе. Так, в отчетном периоде команды сельского поселения принимали участие в турнире по пляжному футболу и волейболу. В сентябре 2018года на станичном празднике нашим футболистам были вручены подарки, а спонсоры приобрели и подарили футбольную форму с логотипом нашего поселения.

Принятый бюджет на 2016 год, утвержденный Собранием депутатов Мигулинского сельского 26 декабря 2018 года, составляет 7889,6 тыс. рублей – то есть он уменьшился на 536,1 тыс. рублей.